| [登山日記のメニューへ] |

| 蕪山(かぶらやま 1069m)尾根コース 平成23年10月29日 晴れ | |

|

まえがき・・・蕪山に登るのは実に9年ぶりで、その時に歩いた谷コースや山頂の印象はほとんど記憶に残っていない。今回は前回(4月)と季節を変えて紅葉を改めて味わってみようと思う。 |

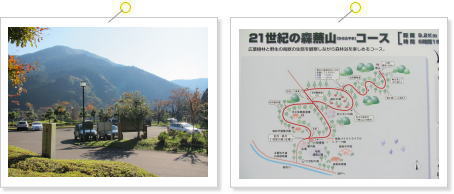

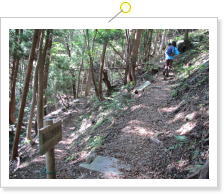

案内板の拡大 案内板の拡大【写真】21世紀の森が登山口 岐阜市の自宅を7時半頃でて、R256を板取へ向かって走る。板取川の渓流沿いにはキャンプ場や鮎のヤナ場が多く、夏はアウトドア・フィールドとしてファミリーの人気が高い。 癒しのドライブをしながら約1時間ほどで板取の21世紀の森に着く。 大駐車場に車をとめ、入口に立ててある自然観察路の案内板で概略をつかんでおく。 前回は谷コースを往復したが、案内板には谷コースの紹介はない。 踏み跡が薄いので迷いやすいからお勧めしないのかも・・・ 今回は尾根コースを往復することにする。 |

|

【写真】どちらでもいける道 駐車場から舗装道を進んでいくと、左手に学習展示館が見えてくる。 ここを左折しても、まっすぐ舗装道を進んでも蕪山へいける。 |

|

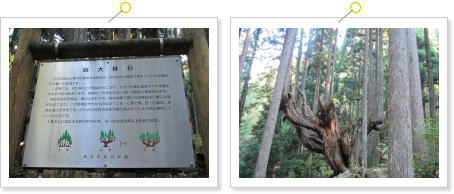

【写真】巨大株杉 舗装道を進んでいくと、右手に「巨大株杉」の案内板が立っている。 説明によると、この奥牧谷は巨大株杉が集団で自生する全国でも唯一の地域で、100株ほどの株杉が見られ、樹齢は大きなもので400〜500年とある。何度も伐採を繰り返されて移行してきたものだそうだ。 詳細は案内板参照 蕪山へはこの入口からも行くことができるが、あえてここから入らずに前回どおりに先に進む。 |

|

【写真】車止めの先へ入る 9年前の記憶をたどりながらまっすぐ進んでいくと車止めに出合う。 回り込んで中へ入ると、その先に蕪山自然散策道の入口がある。 |

|

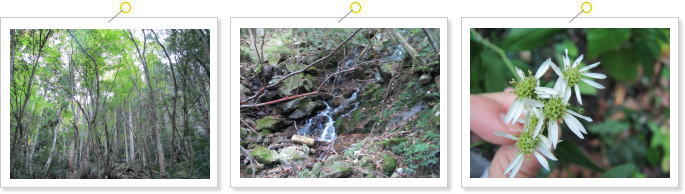

【写真】株杉のある自然散策道 今回は谷コースへは行かず、こちらから入る。 いくつかの株杉を見ながら登っていくと、まもなく最初の株杉の案内板から入る道と合流する。 蕪山まで歩く自信のない人はこれを一周して戻るとよい。 先を進んでいくと、足元にコウヤボウキとナガバノコウヤボウキがW(ダブル)で見られた。 写真はナガバノコウヤボウキで種子が箒状になっている。 高野山で竹が手に入らなかったので自然に生えているこの木の枝を束ねて箒代わりに使ったことからコウヤボウキと名づけられたのだが、種子をみるとこれも箒そっくりなのだ。 |

|

【写真】秋のなごり 登山道の脇は野草の宝庫。 見るものすべてが面白くてちっとも先へ進めない。 ヤマジノホトトギスの種子は細い筒形をしていて熟すと3裂して種子を散布する。 シソ科のアキチョウジはまだきれいに咲いているものがいくつかあった。 クルマバハグマは葉っぱが車輪状で、ハグマ(白熊)というのはチベットなどにいるヤクの尾の毛のことで、その毛を染めて武将の采配や旗などの装飾として使われ、そのハグマに花の形が似ていることから名づけられた。 |

|

【写真】杉の植林道 両脇に杉が植林された薄暗い道を登っていくと煙管に似たガンクビソウが頭を重たげにして咲いている。 |

|

【写真】落葉樹の森 やがて杉林を抜けると明るい落葉樹の森へと変わる。 沢の水音が気持ちよい。 湿った場所にシロヨメナが咲いていた。 |

|

【写真】イワタバコの群生地 シロヨメナのすぐ近くに沢水が落ちてくる岩があり、その岩肌にイワタバコが群生している。 花はすでに終わっているが、イワタバコの被針形の種子がいくつか見られた。 |

|

【写真】上の道へ 途中、野鳥の森からの道(昔からある道)と合流し、まっすぐ直進する。  左を見ながら歩くと柄の長いイイギリの葉っぱが下の道に落ちていた。 左上を双眼鏡でのぞいてみるとイイギリの木に赤い実がたくさんついている。イイギリは雌雄異株なのでこれは♀。 |

|

【写真】紅葉が目立ってくる 山頂まで2515m地点を過ぎたあたりでイヌブナの木を見つけた。 ブナに比べて葉っぱが大ぶりで葉脈が10以上あり、木肌も黒っぽい。 また道沿いにはマルバノキ(別名:ベニマンサク)が群生していた。丸い葉っぱが落ちる晩秋にヒトデのような花を咲かせるが、まだどれも咲いていなかった。自生する分布域は中部地方〜近畿地方、広島、高知と限られており、岐阜県内では郡上あたりで普通に見られる。園芸用に庭に植える人も増えてきた。 また紅葉の美しさではシラキも負けていなかった。 見上げると黄色、赤、オレンジのグラデーションが美しい。  |

|

【写真】アマヅル見っけ! 中でもひときわ赤色が際立つアマヅルを見つける。 初めはサンカクヅルかと思ったが、鋸歯と鋸歯の間が盛り上がっていたのでアマヅルと同定。 サンカクヅルは逆に鋸歯と鋸歯の間がへこむ。 葉っぱの形は多種あり、三角のもあれば、深く切れ込んでいるのもある。 茹でたエビのように真っ赤で、エビヅルなんて名前の種類のもある。 いずれも実は食べられるが今回はひとつも見つけられなかった(ざんねん↓) |

|

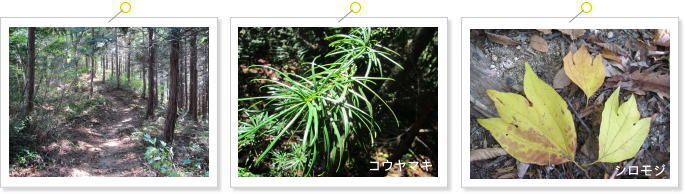

【写真】ヒノキの道 やがてなだらかな尾根に変わり、スギからヒノキの植林へと移り変わっていく。 シロモジの黄葉した落ち葉を踏みしめながら歩いているとコウヤマキにでくわした。 コウヤマキといえば木曾五木の一つである。岐阜県の木曾地方に産する主要木材(ヒノキ、サワラ、クロベ、アスナロ、コウヤマキ)で江戸時代には伐採を禁止された重要な木だ。 自生しているのか?植林されたものなのか?わからないが数本まとまって見られる。 またソヨゴに混ざって日本海側で見られるアカミノイヌツゲも見られた。 |

|

【写真】蕪山が見える 尾根を進んでいくと左手に蕪山が見えてきた。木が邪魔をしてすっきりしないがそのなだらなか山容はわかる。 左手をチラチラと見ながら歩いていると、ヤマグルマの実を発見! このヤマグルマを知ったのは屋久島へ行った時が最初だ。 屋久杉にこのヤマグルマの幹がぐるぐる巻きに巻きついていて、中には屋久杉を枯らしてしまうのもあると聞いて、それ以来私はこの木をシメゴロシの木と呼んでいる。 ここにあるヤマグルマは素直にすくすくとまっすぐ育っていたが、お気に入りの木を見つけるとどうも豹変してしまうらしい。女性と同じ?くわばら、くわばら(笑)。 足元にクリーム色に透けたコシアブラの葉っぱがたくさん落ちていて癒される。 |

|

【写真】1320m地点 1320m地点からアズキナシの実がたくさん落ちていた。 よく見ると、このあずきに似た実には梨のようなソバカスがいっぱいついている。 食べられるが落下したものは旬を過ぎておいしくない。 かわりにアクシバの実はまだみずみずしかった。 |

|

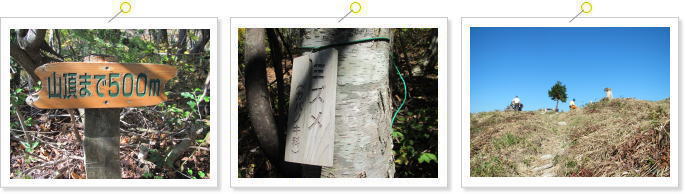

【写真】500m地点 いよいよ500m地点までくると登りがきつくなる。 息が切れてくるので、周りのブナやヤマモミジの紅葉をみて癒されながら歩く。 道沿いにミズメの木が立っているのを見つけ驚く。名札がついていなければ見落とすところだった。 サクラに似た木肌をしていて、奥山を歩いていると時々お目にかかれる。 枝や葉っぱの匂いを嗅ぐとサロメチールの香りがする。サロンパスの有効成分にあるサリチル酸メチルの匂いだ。ミズメの精油を販売しているお店で「昔、キコリは山で一仕事終えるとこの樹皮を剥いで痛いところに貼った」と説明していたのを思い出した。 最後の一登りを終えるとようやく青空が見えてきた。山頂だ! |

|

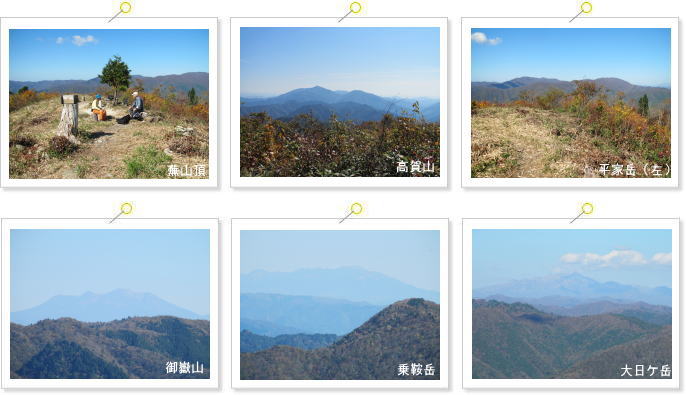

| 蕪山の山頂からは360度の大パノラマが広がる。 笠ケ岳、槍、キレット、穂高、乗鞍岳、御嶽山、大日ケ岳、恵那山・・・などなど、数え切れないほどの大展望。 こんないい山だったのかと、9年前の記憶をたどってみるが、どうも9年前の山頂の雰囲気とは違う。 ずい分手が入れられ、見晴らしが良くなっている。(2002年4月20日の日記) 二等三角点の近くにあるテーブルに座り込んで、一時間ほど展望を楽しんだ。 名古屋から見えた4人の団体さんと山談義で時間がたつのも忘れるほど。 |

|

|

|

| 自宅から一時間のお手軽な山なのに発見がいっぱい!地元の山もいいなあ〜♪ と、見直したところで下りは同じ道をとり、21世紀の森駐車場へ戻った。 帰りは温泉には寄らず、板取の道沿いにある市で地元の野菜をふんだんに買い求め、暖かい鍋で一日を締めくくった。 |

|

| (談) 9年ぶりに蕪山の尾根コースを歩いて気づいたことがありました。位置的に郡上市に近いので、植生が飛騨で見られるもの(日本海側で見られるもの)が結構あるということです。私にとってはお宝の山でした(笑) |

|

☆コース紹介マップ ☆蕪山☆国土地理院地形図 |

|

| ★谷コースはこちら |

|

<参考コースタイム>

|

| [登山日記のメニューへ] |