| [登山日記のメニューへ] |

| 烏帽子岳(872m)細野コース 平成23年3月5日快晴 | |

|

まえがき・・・烏帽子岳は鈴鹿山脈北部の三国岳から東へ派生した山で、地元の時集落の人は「熊坂山」と呼び長範伝説が語り継がれてきたとか。コースは古くからある時山コースと平成20年に新しく開かれた細野コースがあり、きょうはその新しい細野コースをいってみたい。 |

【烏帽子岳登山口にある林間広場】 登山口となる細野集落の林間広場へは上石津町のR365沿いにある「みどりの村公園」から西へ派生しているT字路から入る。T字路に「烏帽子岳 細野登山道」の案内板が立ててある。 時の商店街を抜けて牧田川にかかる橋を渡ったらすぐ右折する。 ここにも「烏帽子岳 細野登山道」の案内板があり、林間広場まで案内板が誘導してくれるので安心だ。 ★周辺イメージマップ★ 広場には清潔なトイレが完備されている。 準備をして案内板の指示通りに進む。 |

|

【一旦舗装道路を歩く】 はじめスギ林の中を歩いていくがしばらく進むと舗装道路に出てしまう。 その先にある池を回りこんで本格的な登山道に入る。 |

|

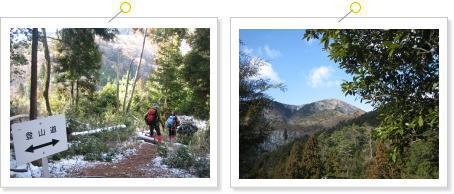

【烏帽子岳が見える】 スギの人工林とシキミ、ミヤマシキミ、シロダモ、ヤブツバキなどの常緑樹の中を進んでいくと、やがて前方に烏帽子岳が見えてくる。こちら側から眺めると丸みを帯びていて烏帽子らしい形はしていない。 |

|

| |

|

道の脇に黄色のシキミの花が咲きかけていた。 枝は仏事に使われ、実は植物の中では唯一劇物に指定されていて、間違って食べると死に至るほど猛毒だ。でも花はとても優雅。 (写真は今回見たシキミではありません) |

|

| |

|

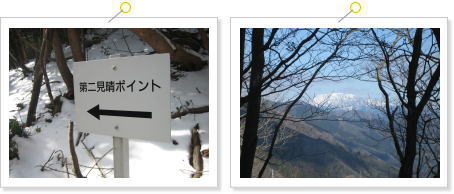

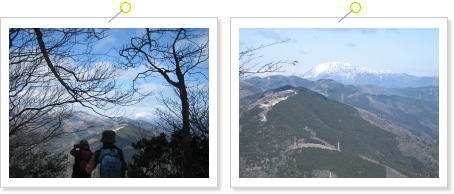

【第一〜第四の見晴ポイントが続く】 切り開かれた歩きやすい道を進んでいくと第一〜第四まで順に見晴ポイントが現れる。 途中、コース上から北方面に伊吹山が眺められ、足を止める場面も。 |

|

【第四見晴ポイント】 第四見晴ポイントに立ち寄ると日本昭和音楽村のある水嶺湖だろうか、眼下に湖が広がり奥には多度山が鈍重に居座っている。 |

|

【展望岩コースへ】 大岩と展望岩の分岐では、なだらかな展望岩コースをいく。 昨日降った雪が道を覆い隠していたので先頭をいくリーダーはルートファインディングしながら慎重に進む。途中で道を見失ったが山腹にジグザグにつけられた本来の道をみつけるも、大変滑りやすくなっていて危険と判断し、その先まで山腹を巻き気味に進んで、途中雪が少なくなったところで直登し本来のコースに合流した。 |

|

【展望岩からの伊吹山】 展望岩までくると岩の先端に立って伊吹山の写真を1枚撮るが、強風に煽られて足元がおぼつかなくなる |

|

【山頂へ】 展望岩からは尾根筋を直登する。 途中、大岩コースからの道と交わり、その先ひと登りで展望の良い烏帽子岳に着く。 |

|

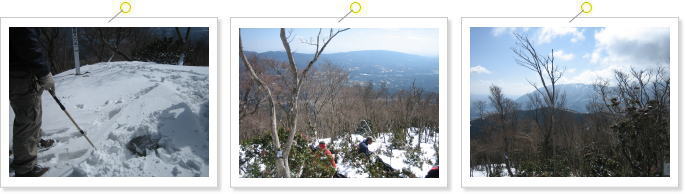

【雪に埋まった三角点】 山頂の三角点をさがすと雪の中に埋もれていた。 文字が一部欠けていて判読不明だったが三等のようだ。 山頂にはアセビの群落があり、蕾をたくさんつけていたのでまもなく満開になるだろう。 北方面は開けないが、南の御池岳の展望が良い。 |

|

【最高点へ】 三角点の標高が約864.7m。872mの最高点を踏むために時山ルートを西へ少し歩くと小高くなった丘に着く。 ここが最高点らしい。視界は開けない。 また三角点まで戻り、風の当たらない場所にザックを下ろして御池岳を眺めながら昼食をとる。 |

|

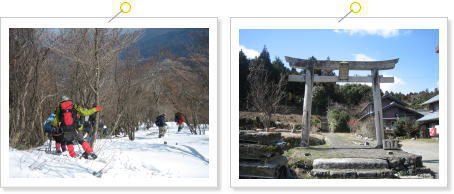

【同じ道を下山】 二人目の登山者が来られたのを潮時に下山開始。 下りは雪が融けてきて滑りやすくなってきたので登りよりも慎重に足を運ぶ。 無事登山口について舗装道路に出たら、最後は鳥居をくぐって広場へ戻る。 その際こちらの鳥居から登った方が早いということに気づいたのだった。(鳥居は駐車場の入口近くにあり) |

|

| (談) 烏帽子岳の細野コースはとてもなだらかで歩きやすく3時間程度のお手軽な山です。この時期コース上ではシキミの花が、山頂ではアセビの花が楽しめます。 |

|

| ☆烏帽子岳☆国土地理院地形図 ☆コース紹介マップ |

|

高見山

|

| [登山日記のメニューへ] |