| [登山日記のメニューへ] |

| 医王山(いおうぜん 939m) 平成22年6月12日 晴れ | |

|

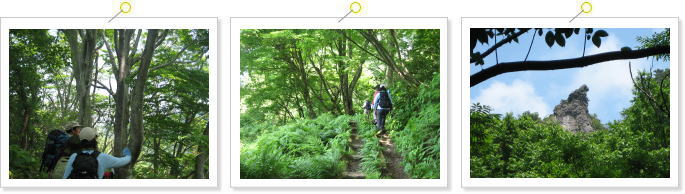

まえがき・・・富山と石川の県境にある医王山は山塊をさして医王山と呼ばれていて、その最高峰は奥医王山(939m)となっている。名前の由来は山に薬草がたくさん生えているからだという。標高は低いが地形が複雑で、山中に奇岩・絶壁・渓流・滝・池などがあり変化に富んでいる。コースは金沢、福光両方からあるが、岐阜からアクセスのよい金山登山口から入り鳶岩〜白兀山(896m)〜大沼を周回したら車を夕霧峠へ移動させて最高峰の奥医王山を踏んでこようと思う。 |

【写真】県道からの入り口 美濃IC近くのテニスコートで仲間と5時に集合し、東海北陸道の福光ICで下りる。 インターを出ると最初の信号を右折してR304を走り、「福光駅前」の信号を左折して福光の街中を抜け、「西町」の信号でR304と離れて直進し県道27号線に入る。 はじめにナビの設定を「法林寺温泉」にしておくとよい。 法林寺温泉まではすぐで、温泉を過ぎたらまもなく右に「医王山登山口」の案内板が右手に現れる。 これが百万石道路につながる林道で、途中「国見ヒュッテ」の案内板に従って進んでいく。 まもなく「百万石展望道路入口」の案内板があらわれる。 |

|

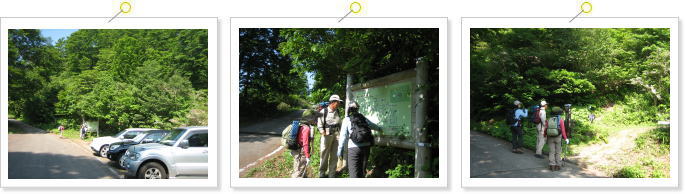

【写真】金山登山口 展望道路を登っていくとやがて「国見ヒュッテ」が見えてきて、そのまま先に進むと金山登山口に着く。 両サイドに7〜8台はとめられるスペースがある。 ここにトイレはないので途中ですませておくか、この先の夕霧峠まで走ってすませる。 |

|

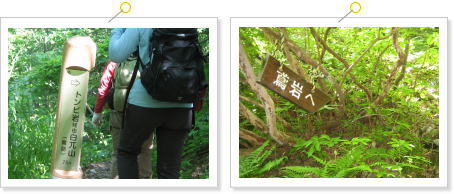

【写真】堂辻 登山口に入ると案内板があって、ここは「堂辻」という名前になっている。 コースは2つに分かれていて、左は金山峠を経て鳶岩へ向かうコースで、右は峠をさける迂回路になっている。 往きは金山峠を歩いて、帰りは迂回路を歩いてくることにする。 8時20分スタート! ※初めから迂回路を歩いた方が楽。苦しい思いをして登っても景観はよくありません。 |

|

【写真】ヒメシャガの群生 最初からいきなりの登りで苦しい思いをする。やはり迂回路を歩いた方がよかったかな、と後悔し始めた頃ヒメシャガが現れてびっくりする。人の手で植えられたのかと思ったが、本コース上のいたるところで見かけたのでどうやら自生しているらしい。岐阜県人としてはうらやましい限りだ。 |

|

【写真】迂回路と合流 先ほどの迂回路と合流してしばらく進むと「ここから鳶岩が見えます」という標識が枝にかかっていたが、樹林でふさがれどれが鳶岩か分らない。 |

|

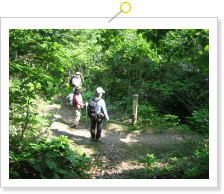

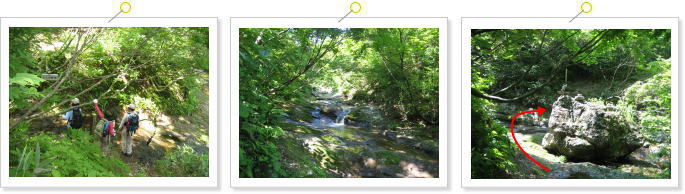

【写真】下り一辺倒 この先はひたすら下りにかかる。 梯子坂と呼ばれるだけあって急な斜面でフィックスロープが所々に架けられている。 土が湿っていて滑りやすいので慎重に下ろう。 |

|

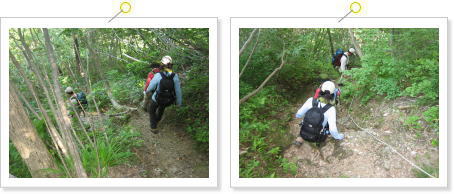

【写真】沢の渡渉 沢まで標高を一気に下げたところで案内板が出てくる。 鳶岩へはこの沢を渡渉して右手へ回り込む。 (渡渉といっても靴の底が濡れる程度。雨の後などはどれぐらい増水するのかわからない) 岩が濡れていて滑りやすいので本コース上注意したいポイントの二つ目。 |

|

【写真】カニの横バイ 沢を回り込んだら今度はカニの横バイ。 右下は豊吉川に切れ込んで崖になっているので慎重に進む。 終わったかと思ったら、またその先に後半の横バイが現れる。 この横バイも雨後は滑りやすいと思われるので注意が必要。 |

|

【写真】鳶岩(とんびいわ)分岐 カニの横ばいを過ぎると鳶岩(とんびいわ)への分岐。 ここを左に登ると鳶岩、直進すると三蛇ヶ滝、大沼(おおいけ)に行く。 帰りはそちらを回ってから又ここに戻ってくる。 |

|

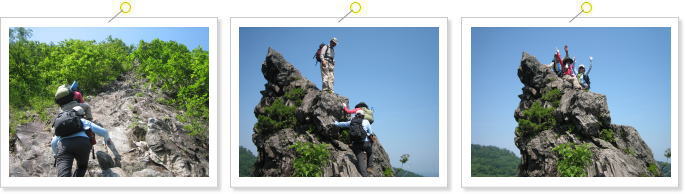

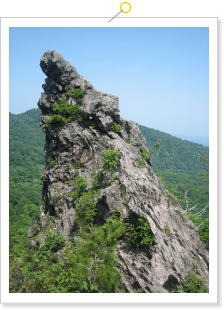

【写真】鳶岩へ 鳶岩への案内板から10分足らずでクサリがかかった岩壁が現れる。 クサリが上からずっとかけられているが、岩に手がかりがいくつもあるので三点支持で鳶岩まで登っていく。 標高差100mほどだろうか、時間にして15分ほどかかる。 雨などで濡れているときは下りに使用しない方がよい。 鳶岩に登ってみると、高所恐怖症でなくても肝を冷やす。 先端に立つなんてとてもできない。 鳶岩から下を覗くと大沼(おおいけ)が小さく見えた。 |

|

鳶岩全景 離れて見ると、鳶のくちばしのように見える。 |

|

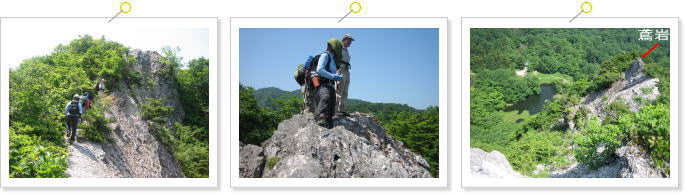

【写真】岩場のピークから大沼を見下ろす 鳶岩から離れて岩場のピークに立ち、下に広がる大沼(おおいけ)を俯瞰する。 きょうのハイライトはここまでで、この先からは長い尾根歩きとハイキングコースになる。 |

|

【写真】かわいいお地蔵さんとナカオ谷分岐 岩場のピークからは歩きやすい道に変わる。 ナカオ谷分岐で初心者不向きとかかれた「ナカオ新道」へコースをとり白兀(ハゲ)山へ向かう。 (直進しても白兀山へ着く。こちらの方が楽) ナカオ新道は中尾尾根を歩いていくのでやたら長いし、今日の暑さ(下界は30度越えている)では地獄だ。そういう意味では初心者不向きかもしれない(笑) |

|

【写真】白兀山(シラハゲヤマ) 分岐からナカオ谷に下りて、谷で一服の清涼感を味わう。 缶詰のパインがめちゃおいしかった(^。^)w- 谷からまた登りにかかり中尾尾根のピークに出る。 中尾尾根は歩く人が少ないと思われ、樹木の枝が両脇から道をふさいでいて風が通らず暑苦しいコースだった。道中今年初めてのギンリョウソウを見つける。 汗でビショビショになってようやく白兀山に到着する。 周囲の山を360度見渡せる展望台がある。霞んでいなければ白山、日本海が見える。 山頂でのんびり昼食をとり、12時30分に今度は大沼(おおいけ)へ向かう。 |

|

【写真】歩きやすい樹林帯 大沼(おおいけ)へのコースは歩きやすい。 覗乗越とナカオ谷への分岐を2つやり過ごし、大沼めざして進んでいくと右から鳶岩が現れる。 さきほどあの頂きに立ったことがまるで夢のようだ。 |

|

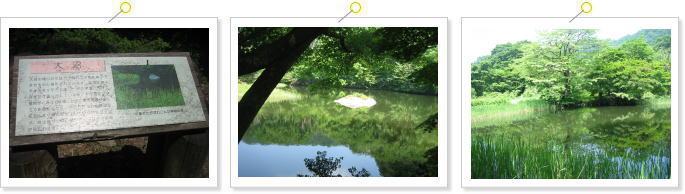

【写真】大沼(おおいけ) 大沼にさしかかると説明板があったので読んでみると、「大沼の成り立ちはがけ崩れがせき止めてできたもの」とかかれてあった。沼の写真の下には「文豪たちが惚れ込んだ神秘の池」という説明書きも。 |

|

【写真】大沼休憩所 大沼には休憩所があり、トイレもある。 医王山ビジターセンターから気軽にこれるのか子ども連れの家族が多い。 一息ついたら大沼を回りこんで、三蛇ケ滝へ向かう。 |

|

【写真】金山登山口へ戻る 三蛇ケ滝で滝をチラ見してから道をもどり、往きに通った鳶岩との分岐へ進んで、カニの横バイをまた通過して、帰りはタニウツギの咲く迂回路を歩いて金山登山口へ戻った。14時50分着。 そのまま車に乗り込み、夕霧峠へ移動して今度は最高峰の奥医王山を目指す。 |

|

| 奥医王山へ |

|

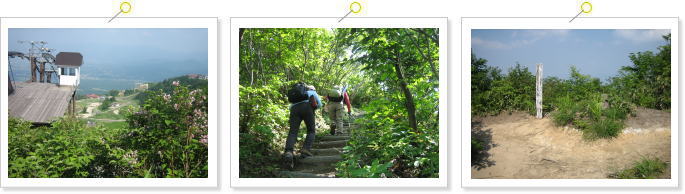

【写真】夕霧峠展望台のトイレ 夕霧峠展望台の横に車を止めて15時にスタート。 イオックス・アローザスキー場のリフトが左に見える舗装道路を下っていくとすぐに奥医王山の登山口に着く。登山口にも3台ほど車をとめることができた。 鳥居をくぐって階段状の道を登っていく。 |

|

【写真】見返の大杉広場へ 眼下にスキー場や町並みを眺めながら一登りすると見返の大杉と書かれた広場に着く。 ここから白兀山方面の展望が良い。 |

|

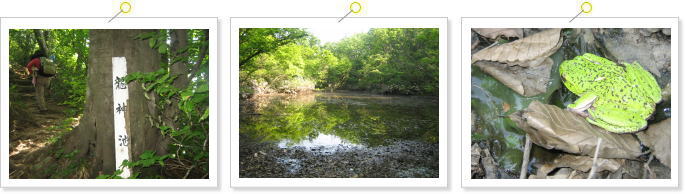

【写真】龍神池 広場から少し下ったところに龍神池がある。 なにやら曰くのありそうな池だ。 樹間をぬって池を見に行くと、いたるところにアオガエルの産卵した跡があった。 一匹のアオガエルが産卵の疲れなのか、近づいても逃げないし、触ってもびくとも動かない。 出産は♀にとっては命をかけたイベントなのだ(◎o◎)おつかれさま・・・ |

|

【写真】奥医王山 龍神池からまた一登りすると最高峰の奥医王山へ着く。 山頂には一等三角点と鉄製の展望台がある。 展望台へさっそうと駆け登るお姉さまがたはほんとに疲れ知らず w(^。^)w~~~~その若さに脱帽! 今日のように霞んでなければ展望台から白山、大笠山が見えるはずだ。 向かいの白兀山の山並みをたっぷり堪能したら往路を戻る。 16時夕霧峠に着き、温泉は往きに通過した法林寺温泉に立ち寄った。源泉かけ流しのいいお湯だった。 |

|

(談) 医王山は標高が1000mにも満たない山ですが、起伏が激しく複雑な地形をしているので、一日たっぷりと遊ばせてもらいました。 コースがたくさんあるので事前の下調べをしてからお出かけください。間違うと長丁場になってしまいます。 |

|

☆コース紹介マップ ☆医王山☆国土地理院地形図 |

|

<参考コースタイム>

車で夕霧峠へ移動

|

| [登山日記のメニューへ] |