| [登山日記のメニューへ] |

| 八ヶ岳(阿弥陀岳〜赤岳)平成21年7月20日 晴れ | |||||||||||

|

まえがき・・・きょうは海の日、一年巡ってやってきた誕生日でもある。こういう記念すべき日はやっぱりお気に入りの山に登りたい。八ヶ岳の阿弥陀岳は7年前に登ったきりで、その時は視界も悪かったので、今回は阿弥陀岳から赤岳まで縦走してみようと決める。梅雨は明けていないがパノラマビューを期待して夜半に岐阜市を出発した。 |

||||||||||

【写真】南沢登山口 美濃戸口から登山口のある美濃戸までの林道は年々悪くなっているように思う。昨年4Wに変えたので何とか走れたが、前の車だったら美濃戸口から歩くことになったろう。 美濃戸の「やまのこ村」の駐車場(1日・1000円)に6時前に着く。宿のトイレを借りてから出発。 ★2日以上駐車される方は割引券があるそうです。 (やまのこ村の他に赤岳山荘にも駐車できます) 駐車場から10分程歩くと、南沢の登山口に着く。行者小屋へは南沢、赤岳鉱泉へは北沢を行く。6時30分にスタート。 |

|||||||||||

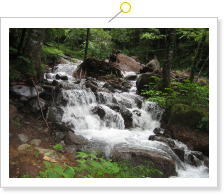

【写真】南沢 堰堤の階段を超え、苔むした樹林帯の中へ入っていく。 同じ時期に以前は、登山道の脇にギンリョウソウ、沢沿いにはヤグルマソウ、ヤマオダマキ、オニシモツケ、クルマユリらが咲いていたのだが、今年はすでに遅いのかまったく花の気配がない。花が少なくなってしまったと感じるのは私だけだろうか。 しばらくは沢の音を聞きながら、マーキングに注意を払い沢を左右に渡り返して進んでいく。途中、階段状に小滝を形成している沢を渡渉したりするが、足元に注意を払えば問題はない。登山口から1時間ほどで小休止をとるにちょうど良い沢際のポイントがある。 |

|||||||||||

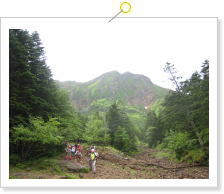

【写真】赤岳が前方に聳え立つ この先しばらく単調な登りが続くが、ほどなく沢の源流部に出て赤岳が姿を見せる。 広い河原からまた樹林帯に入るが、まもなくヘリポートのある河原に出て一登りすると行者小屋に着く。 |

|||||||||||

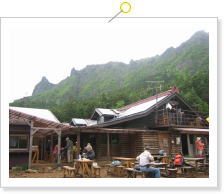

【写真】行者小屋からの横岳大同心、小同心 この行者小屋で小休止。 アタックの要所となる小屋なので、利用者が大変多い。 賑やかな小屋は活気があって、人の流れを見ているだけで楽しいものだ。 バナナを食べ終えたらザックを担ぎ、阿弥陀岳へ向かう。 |

|||||||||||

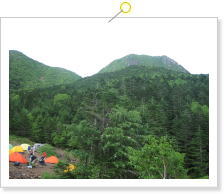

【写真】阿弥陀岳が見える(右の台形) キャンプ場から阿弥陀岳がちょこんと顔を出す。 「今から行くよ〜」と山に呼びかける。 沢を渡って河原道を進むと赤岳へ向かう文三郎道と中岳道の分岐に出る。阿弥陀岳は中岳道をゆく。 樹林帯を抜けると阿弥陀岳山腹の北斜面に出て、視界もぐっと開け、前方に中岳・赤岳の稜線が見えてくる。 登山道の崩壊箇所が出てきたら、別に設けられた階段状の道を登って回避する。 コル(鞍部)手前に架けられた橋を渡りきると、中岳のコルに到着する。行者小屋から50分の道のりだ。 |

|||||||||||

【写真】中岳のコル このコルを基点に中岳沢は雪崩が多いことで有名。 左へ行くと中岳〜赤岳への縦走路、右が阿弥陀岳山頂である。 コルに立つと7年前の記憶がよみがえり、突然のスコールの中を阿弥陀岳から下ってきたのを思い出す。 |

|||||||||||

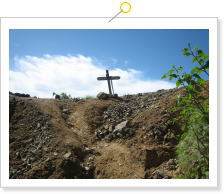

【写真】結構スリリングな登り 阿弥陀岳へは最初の難所を過ぎたら急峻な岩壁をしばらく三点支持でよじ登っていく。 足元には浮石が多く、石を落とさないよう慎重に足を運ぶ。 |

|||||||||||

【写真】富士山遠望 登山道の途中から富士山がきれいに見えてくる。 ハクサンイチゲやイワベンケイなども登山道に咲いていた。 |

|||||||||||

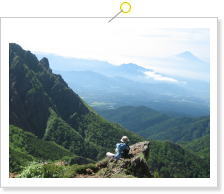

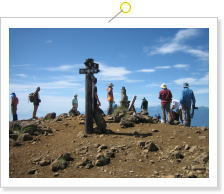

【写真】阿弥陀岳 コルから25分ほどの登りで阿弥陀岳の山頂。 頂きには四等三角点があるが、一等三角点にふさわしいパノラマ展望が広がる。 南アルプス、中央アルプス、北アルプス、御嶽、乗鞍、鹿島、五竜、立山、浅間山、瑞牆、金峰・・・・う〜ん百名山の4分の1は見えるのではないか。 山頂には『大日大王神』と刻まれた石が祀られ、周辺にミヤマダイコンソウ、ヨツバシオガマ、ハクサンシャクナゲが咲いていた。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

阿弥陀岳山頂にある四等三角点の後ろには「御枡局三角点」と刻まれている。「御枡局」は「御料局」のことを指し、皇室の所有地を管理する目的で1885年に作られ、1908年には「帝室林野管理局」に改称されている。 つまりこの山頂は皇室所有だったらしい。 |

|||||||||||

7年前と同じ場所に、ハクサンシャクナゲが咲いていた。 |

|||||||||||

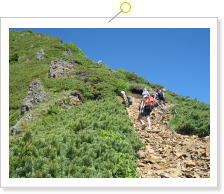

【写真】登ってくる人 阿弥陀岳から御小屋尾根を下って美濃戸口へ下るグループがいたので、時間を聞いたら3時間半ほどかかるという。 山頂で30分ほど展望を満喫してから中岳コルまで下る。 まだこれから登ってくる人がたくさんいる。 こうして下を見下ろしてみると急斜面だということがわかる。 |

|||||||||||

【写真】中岳〜赤岳の縦走路 【写真】中岳〜赤岳の縦走路これから縦走していく中岳〜赤岳の稜線がきれいに見える。 中岳のコルにデポしておいた荷物をザックの中に戻して、いよいよ6年ぶりの赤岳へと向かう。 |

|||||||||||

中岳山頂部からの下りでコマクサ発見。 やっぱり女王だ、凛としている。 |

|||||||||||

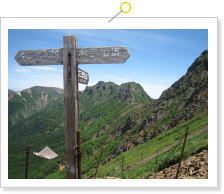

【写真】文三郎道と合流 中岳から赤岳への登りの途中で左から文三郎道と交わる。 赤岳にトライする人はこの文三郎道を利用する人が多い。 このポイントから見る横岳の稜線が険しくて撮影にもってこいだ。 |

|||||||||||

【写真】権現岳への分岐 赤岳直下で権現岳への分岐と出合う。 赤岳はもうすぐそこだ。 |

|||||||||||

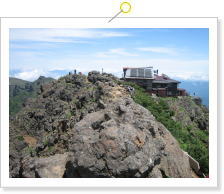

【写真】赤岳 岩場をよじ登って、鉄のハシゴを上がったら赤岳山頂。 たくさんの登山者で賑わっている。 |

|||||||||||

【写真】赤岳頂上小屋 久しぶりにご対面する赤岳頂上小屋。 6年前の宿泊時の夕食風景がよみがえる。 初日に標高2900mの小屋に泊まったので高山病で頭がガンガンして翌朝食事もとらずに赤岳天望荘へ下りたのだった。 懐かしさでいっぱいになり、しばらく周りの景色よりも小屋ばかり眺めていた。 |

|||||||||||

山頂で休んでいたら、キアゲハが近くに飛んできた。 先週まで自宅の庭でキアゲハのサナギが羽化するのを観察していたが、その瞬間を見逃してしまった。すっかりしょげていた私のためにここまで飛んできて姿を見せてくれたのか、と都合よく喜んでしまう単純な私だった(爆笑)。 |

|||||||||||

【写真】行者小屋からの赤岳 赤岳からは文三郎道を下って、行者小屋へ戻った。 小屋の前からもう一度赤岳を仰いで見ると、さっきまで山頂にいたのがウソのように思えてくる。 |

|||||||||||

【写真】下山後の清涼を求めて 行者小屋のベンチで下山後の清涼を求めて、埼玉県から来られたというAさんと生ビールで乾杯する。 山っていいなあ・・・って、感じる瞬間でもある。 夏山を満喫したら、往きと同じ南沢コースを戻った。 |

|||||||||||

| 【談】八ヶ岳の山塊には毎年必ず足を運ぶことにしていますが、主峰の赤岳とそのお隣の阿弥陀岳は実に6年ぶりと7年ぶり。「戻ってきたよ」という感覚で胸が一杯になりました。下山後、またすぐに行きたくなるのが八ヶ岳です。 |

|||||||||||

| ☆コース紹介マップ ☆八ヶ岳の概念図 |

|||||||||||

| ☆国土地理院地形図 |

|

<参考コースタイム> ・15時40分帰着 南沢登山口(1時間30分)行者小屋(50分)中岳のコル(25分)阿弥陀岳(20分)中岳のコル(1時間10分)赤岳(1時間)行者小屋(1時間40分)南沢登山口 <注意点> |

| [登山日記のメニューへ] |