| [登山日記のメニューへ] |

| 塩見岳(3,047m) 平成18年10月8・9日 晴れ | ||

|

まえがき・・・塩見岳といえば、2年越しの山。塩見小屋は規模が小さいのでどうしても予約が必要になる。雨に泣かされ今年も見送りかと覚悟していたが、塩見小屋が今年から小屋終いを1ヶ月先の10月に延長されたので日取りの選択幅が広がった。 |

|

【写真】鳥倉林道終点(マイカーはここまで) 10月7〜9日の連休を利用して、7日の土曜に塩見小屋まで行く予定でいたが、台風の影響で天候の回復が遅れたため8日の宿泊に変更してもらった。 これが結果的に正解で、7日の寒波で北アルプスは大荒れになり、穂高の稜線では遭難者が続出、南アルプスも3000m級の山々は樹氷の世界と変わった。 鳥倉林道終点の駐車場には6時頃到着したが、前日泊の車もあり、20台ほどの駐車場はすでに満車で路駐するしかなかった。 6時20分に駐車場をスタートし、林道を歩くこと40分、登山道の入り口に着いたのが7時だった。 |

||

【写真】中央アルプスとナナカマドの紅葉 このコースは登りはじめからきつい。 8月に塩見岳に登頂した友人から、三伏峠まで長丁場で相当きついよ、と聞かされていた言葉が何度も頭をよぎる。 途中垣間見る、中央アルプス、乗鞍岳、御岳山だけが一瞬爽快な気分にしてくれる。 |

||

【写真】三伏峠と峠小屋 日本一高い峠・三伏峠に到着したのが9時30分。 駐車場から3時間の道のりである。 キャンプ指定地にはテントが花盛りで、ここをベースにして塩見岳をピストンする人が多い。 というのも塩見小屋にはテン場がないからである。 峠小屋のご主人いわく、昨日からの寒波で山頂部は雪で凍りつき、早朝ピークハントに出かけた人は登れていないだろう・・とのこと。 耳を疑い、愕然とする(*o*) ひょっとすると、塩見小屋でUターンか! 2年越しの夢がまたもや・・・ |

||

【写真】三伏山から塩見岳を見る 三伏峠からすぐ先にある三伏山から塩見岳が大きく見える。 山頂部は確かに真っ白だ。 果たして登れるのか、ハラハラドキドキしてくる。 三伏山から下って、また登り返して2658mの本谷山へ。 三等三角点のある本谷山からの眺望は抜群である。 3000m級の南アルプスの名だたる山々がぐるっと取り囲んでいて鳥肌がたってくる。 |

||

【写真】本谷山から仙丈岳(左)と甲斐駒ケ岳(右奥)を見る  【写真】本谷山から北岳(左奥)と間ノ岳(右)を見る |

||

【写真】塩見小屋 9時50分に峠小屋を出発して塩見小屋に到着したのが13時。 約3時間の道のりである。 ここまでくる途中に出合った前半の登山者は山頂まで登れなかったという。 後半出合った登山者は、岩場の凍結がゆるむのを待って登ったよ〜、という。 塩見小屋に着いた時には高山病と疲労で気分が滅入っていたが、明朝自分たちも凍結で登れなかったら取り返しがつかないという焦りと、到着した時間から判断して牛歩でもなんとか本日中に山頂を踏んでしまっておこうと、痛い腰をさすりながら13時40分に出発する。 |

||

【写真】樹氷で真っ白の塩見岳 |

||

ハイマツ帯を進んで天狗岩を過ぎると、今度は三点支持で岩場を登っていく。 足を進めるにしたがって高山病で胸がむかむかしてきて、スリルを楽しむ余裕などない。 |

||

14時50分 塩見岳西峰(三角点あり) さらに東へ進んで、西峰より標高の高い東峰へ。 氷点下の山頂は身を切るように寒いが、周りの景色は天下一品である。 俯瞰すれば、長野県側や静岡県側の村々があちこちに点在している。 村落や道路などから塩見岳がよく見えるのも頷ける。 塩見は孤高の山なのである。 |

||

| 2日目 | ||

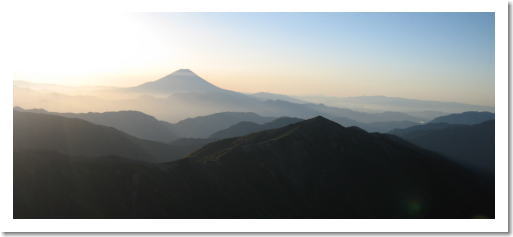

早朝の富士山・・・どこから眺めても美しいシルエット |

||

三伏山から塩見岳を心ゆくまで眺め、別れを告げる。 |

||

| (談) こんなに天気に恵まれて塩見岳に登れるとは期待していなかっただけに感激もひとしお。登高の苦しさを忘れさせてくれるほど満足度の高い山でした。私の中では封印の山リストの一つです。 |

||

コース紹介マップ |

||

|

<参考コースタイム> |

| [登山日記のメニューへ] |