| [登山日記のメニューへ] |

| 鳳凰三山(2840.4m) 平成15年9月6・7日 晴れ | |

|

まえがき・・・地蔵岳、観音岳、薬師岳と3つのピークをもつ「鳳凰三山」は花の名山とも言われ、白峰三山の絶好の展望地としても知られる。いくつかあるコースのうち、特にふくらはぎに堪えるというドンドコ沢コースからスタートし、翌日中道を下って周回を楽しむことにする。 |

【写真】登山口の青木鉱泉 【写真】登山口の青木鉱泉南アルプスはどこも玄関口までが遠く、この日も朝3時に自宅を出発したのだが、青木鉱泉に到着したのは8時だった。 青木鉱泉の庭先からドンドコ沢コースは始まる。 地蔵岳まで標高差1700mを一気に登るので、「ドンドコ沢」は南アルプスで一番ふくらはぎに堪えるコースだといわれている。 |

|

【写真】小武川の支流「ドンドコ沢」に沿って道は始まる 【写真】小武川の支流「ドンドコ沢」に沿って道は始まる庭先を横切り、小武川の支流「ドンドコ沢」に沿ってつけられた登山道を進む。 登り鼻からふくらはぎが緊張する。 河原道に、「シナノ(ミヤマ)ナデシコ」のピンク色の花が可憐に咲いていた。 途中、工事で道を迂回させられるがほどなく正規の登山道に合流する。 |

|

【写真】高度感たっぷりの傾斜 【写真】高度感たっぷりの傾斜しばらくは樹林帯の中を九十九折れに登っていく。 しょっぱなから急傾斜だ。 頭上を見上げれば、仲間が垂直に歩いているように見えるのだからふくらはぎが緊張するのも無理はない。 最初のポイントは「南精進滝」への分岐。 ここは立寄らずに次の「白糸滝」へ向かう。 この白糸滝は登山道沿いにあるので、ここではじめての休憩をとる。 南アルプスは静かな山行が楽しめるとは聞いていたが、本当に静かだ。訪れる人も少ない。 |

|

【写真】レンゲショウマ 【写真】レンゲショウマ登山道の脇に「レンゲショウマ」を発見! 3株くらい咲いていた。 このレンゲショウマは和名を蓮華升麻といい、花がハスに、葉がサラシナショウマに似ていることからつけられたそうだ。 |

|

【写真】豪快な五色滝 【写真】豪快な五色滝滝巡りにきたという若者が下ってきたので、滝の様子を聞くと「五色滝だけは立寄った方がいいですよ〜」 それを聞いて・・・どれどれ・・・一つくらいは滝見してこようか・・・と。 五色滝への分岐にザックをデポしておいて、軽身でいく。 刺のあるオニアザミをかき分け、傷だらけになりながら滝壷の音に近づいていくと、目の前に豪快な五色の滝が現れる。 ←これが「五色滝」 滝壷の大岩に立つ人が米粒にみえる。(分岐から往復20分) |

|

【写真】タカネビランジ 【写真】タカネビランジ滝の周りをゆっくり眺めやると岩壁や草葉の中に「タカネビランジ」が色鮮やかに咲いていた。 色の白いのもある。 こちらは「シロバナタカネビランジ」というらしいが、太陽が当たらず色褪せているとその時は思い込んでいたので撮影をしてこなかったのが残念(~~; |

|

【写真】鳳凰小屋 【写真】鳳凰小屋五色滝から1時間余りで鳳凰小屋に到着! 今宵の宿である。 小屋の隣がテン場とトイレ。 宿泊手続きを済ませ、ザックを部屋にデポして地蔵岳へ向かう。 |

|

【写真】地蔵岳のオベリスクが見えてくると白砂の登山道に変わる 【写真】地蔵岳のオベリスクが見えてくると白砂の登山道に変わる鳳凰小屋からしばらくは傾斜のきつい樹林帯の登りを行く。 しばらくすると視界が開けてきて、地蔵岳の象徴でもある「オベリスク」が見えてくる。 足元は木の根っこ道から白砂の道に変わる。 3歩進んで2歩下がるといった按配で、遅々と進まない。 |

|

【写真】地蔵岳(標高2764m) 【写真】地蔵岳(標高2764m)←これが地蔵岳の全体像 天を突くオベリスク。 これだけはどこの山から眺めてもそれとすぐ分かる。 仲間の到着を待って、オベリスクに登ってみる。 さすがに象徴部分は切り立っているので登れない。 お地蔵様の祠のところで断念。 5時の夕食に間に合うように、急いで鳳凰小屋まで下山をする。 その夜、小屋前のベンチからは火星が一際大きく光り輝いて見えたそうだ・・・(仲間の言による) |

|

| 二日目 | |

【写真】5時18分、夜が明けてくる・・・ 【写真】5時18分、夜が明けてくる・・・東の空に雲海が広がり、夜明けが訪れる・・・ 秋(春)はあけぼの ようよう 白くなりゆく 山ぎわ 少し あかりて 紫だちたる雲の 細く たなびきたる ・・・って感じかな(^-^) |

|

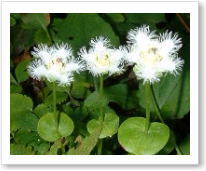

【写真】小屋裏に咲いていたオオシラヒゲソウ 【写真】小屋裏に咲いていたオオシラヒゲソウベンチで朝食を済ませ、出発の準備をする。 まだ暗いうちからスタートをする人もいたが、観音岳へのトラバース道がよくわからず右往左往しているライトの光が眼下に見えた。 出発前に、小屋人さんに教えていただいた「シラヒゲソウ」を探しに小屋の周辺をうろつく。 小屋の裏手で見つけたときは、感激して嬉しくなった(^-^) ウメバチソウの花弁のフチをギザギザにした感じ。葉っぱはウメバチソウに似ている。 |

|

【写真】観音岳への近道 【写真】観音岳への近道観音岳への近道は、小屋の水場の横から始まる。 ヤナギランの群生地の中を抜けて、大岩の間をくぐりぬけ登山道に入る。 途中1箇所、難所がある。 後ろを振り返れば、鳳凰小屋の青い屋根が小さく見えた。 |

|

【写真】尾根に上がると白峰三山が目の前に・・・ 【写真】尾根に上がると白峰三山が目の前に・・・小屋から1時間ほど樹林帯を登ると主稜線に出る。 北岳、間ノ岳、農鳥岳の白峰三山が目の前に広がるのを目の当たりにした時は生唾をのんだ。 すばらしい・・・去年、北岳に登った時はガスで何も見えなかったのでその分感動は大きい。 |

|

【写真】ホウオウシャジン 【写真】ホウオウシャジン登山道の岩場の間にホウオウシャジンが群生している箇所がいくつもあった。 お花はイワギキョウに似ているが葉が細い。 |

|

【写真】富士山を眺めながら歩く垂涎のコース 【写真】富士山を眺めながら歩く垂涎のコース主稜線上の傾斜のキツイ岩場を一登りすると今度は雲海の中から突き出した富士山が現れる。 フジヤマを眺めながらの稜線歩きは千両、万両の値がある。 言葉はいらない・・・ |

|

【写真】最高峰の観音岳へ続く稜線 【写真】最高峰の観音岳へ続く稜線ゆるやかな稜線を一登りすると鳳凰三山の最高峰「観音岳」に着く。 |

|

【写真】観音岳(標高2840m) 【写真】観音岳(標高2840m)←これが2等三角点のある観音岳山頂。 三角点は、山頂表示のさらに上にある。 この観音岳からの眺望が一番すばらしい! 南アルプスの主要な山々をはじめ、八ケ岳、北ア、中ア、御嶽山、乗鞍岳、白山、富士山・・・百名山がいくつも指折り数えられる。 |

|

【写真】甲斐駒ケ岳とオベリスク(地蔵岳) 【写真】甲斐駒ケ岳とオベリスク(地蔵岳)・・・来た道を振り返るとオベリスク(地蔵岳)と甲斐駒ケ岳(中央左奥)が堂々と聳え立つ・・・ その先には、北アの槍〜穂のキレットまでハッキリ確認できるのだから最高の喜びだ! |

|

【写真】富士山と薬師岳(標高2780m) 【写真】富士山と薬師岳(標高2780m)観音岳で1時間ほど休んでから、薬師岳へ。 腹道と尾根歩きとコースは分かれるが、じきにその先で合流する。 こちらはぜひともハイマツ帯の尾根歩きを推奨したい。 笠雲を被った富士山はずっとそこに鎮座したままこちらを見守っている・・・ |

|

【写真】薬師岳からは北岳バットレスが目の前に・・・ 【写真】薬師岳からは北岳バットレスが目の前に・・・観音岳から30分ほどで薬師岳。 白砂の広々とした山頂だ。 目の前には、北岳バットレスが大きく立ちはだかる。 巨岩が積み重なった大岩の上で昼寝をしたくなるほど・・・のどかで悠久だ・・・ |

|

【写真】中道を下る 【写真】中道を下る薬師岳からの下りは、青木鉱泉まで中道を下っていく。 ドンドコ沢と同じく標高差はきつい。 途中、「ここから薬師岳小屋まで2時間半+個人差。遅れる場合は連絡を・・・薬師岳小屋」と書かれた看板がダケカンバにくくりつけてあった。 樹林帯の中、試しに携帯の電源を入れたら確かに圏内になっている。 笹道を九十九折れに下って最初で最後の水場に出たら、もうその先は登山口。 青木鉱泉に出る林道につながっている。 30分ほど林道を歩き、途中近道を通ってドンドコ沢を渡渉(板がかけてある)して、青木鉱泉に無事帰着。 広い庭先で祝杯をあげ、鉱泉に入って帰路に着いた。 |

|

| (談) 今年は花の時期が若干遅かったせいか、鳳凰三山特有のお花やまだお目にかかったことのないお花たちに出合うことができ毎日が感動の連続でした。ドンドコ沢を登れたら南アルプスで恐いものなしだ・・・と話された鳳凰小屋人さんの笑顔が印象的でした(^-^) 鳳凰三山は「紅葉の時期」がお勧めです!ダケカンバが多く、ウラシマツツジがすでに紅葉していました。 きっと白砂と紅葉、そしてハイマツの緑とのコントラストが素晴らしいでしょうね【想像ですけど・・・】 |

|

コース紹介マップ |

|

白くてブツブツした帽子を被ったキノコ。はて、なんでしょう・・・? ---カナダからの便り(友人より) 9/29判明--- タマシロオニタケの子供ではないか・・・ これは大変危険!!致死性の猛毒菌のきのこ!!食べちゃうと食後8時間以上の潜伏期間を経てコレラに似た症状になり肝機能障害に進行し死んじゃうらしい。 |

|

中央にどんぐり状の花身?を抱いてヒトデ型の衣をまとっている(胞子系?) -------2003/9/20判明--------- 腹菌類、ヒメツチグリ科 シロツチガキ或いはフクロツチガキ モミ林に発生、外皮は5〜7片に裂け、上部の穴から胞子を吹き出す。 |

| ドンドコ沢〜地蔵岳で出合ったお花たち | ||||

|

||||

| 観音岳〜薬師岳で出合ったお花たち | ||||

| トウヤクリンドウ、タカネビランジ、シロバナタカネビランジ、ホウオウシャジン、イワツメグサ、ウラシマツツジ | ||||

| 中道で出合ったお花たち | ||||

| ベニバナイチヤクソウ、アキノキリンソウ、キノコの宝庫(珍種・奇種あり)、ヒメミヤマウズラ |

|

<参考コースタイム> <見所>

|

| [登山日記のメニューへ] |